中等教育学校

| 普通教室数 | 30 |

|---|---|

| 無線LAN整備教室数 | 30 |

| 割合 | 100% |

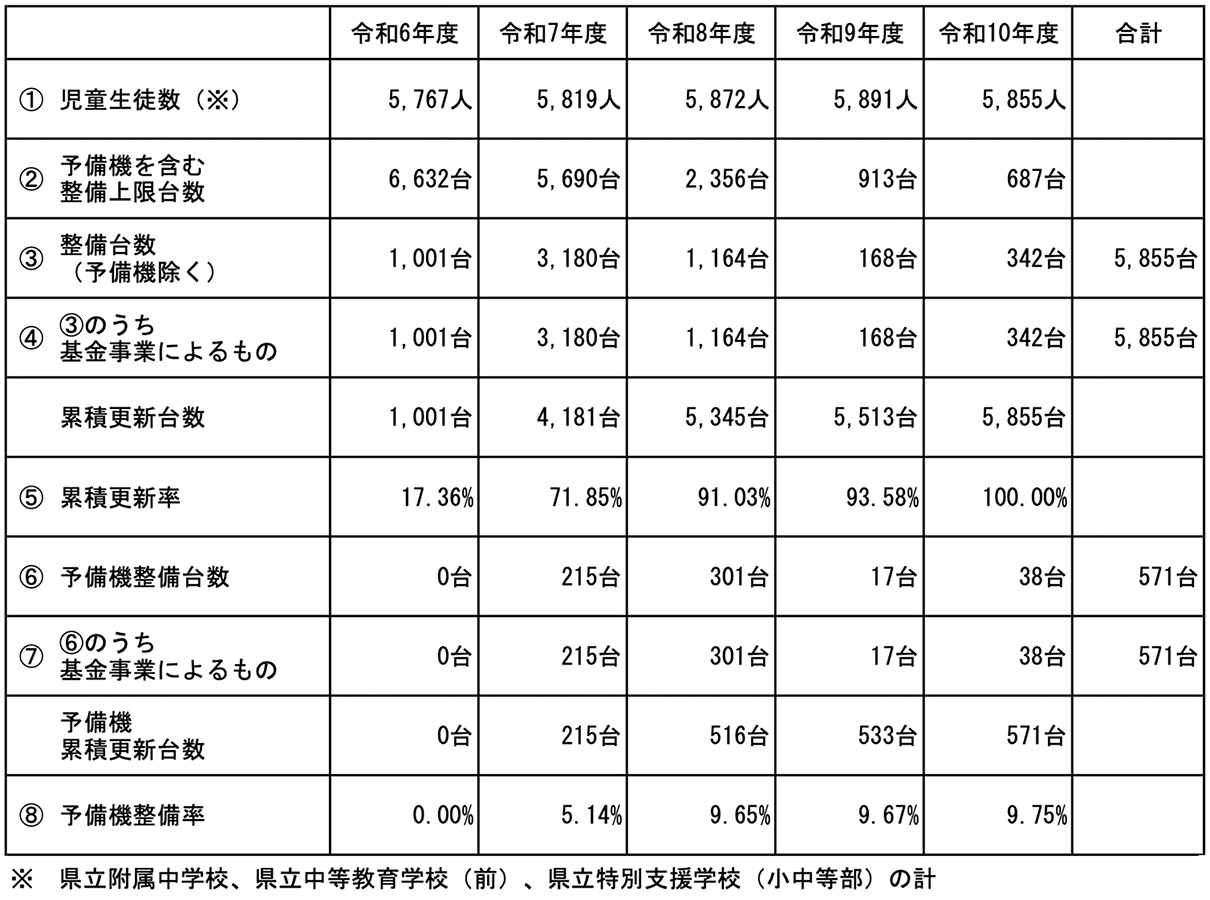

茨城県立中学校及び中等教育学校、特別支援学校小学部・中学部の児童生徒用1人1台端末の更新に当たり、文部科学省が定める「GIGAスクール構想加速化基金運営要領」及び「公立学校情報機器整備事業に係る各種計画の策定要領」に基づき、各種計画を策定しましたので公表します。

GIGAスクール構想第1期において整備した端末を5年周期で更新していく。

| 普通教室数 | 30 |

|---|---|

| 無線LAN整備教室数 | 30 |

| 割合 | 100% |

| 普通教室数 | 39 |

|---|---|

| 無線LAN整備教室数 | 39 |

| 割合 | 100% |

| 普通教室数 | 772 |

|---|---|

| 無線LAN整備教室数 | 772 |

| 割合 | 100% |

| 普通教室数 | 841 |

|---|---|

| 無線LAN整備教室数 | 841 |

| 割合 | 100% |

| 学校数 | 3 |

|---|---|

| 計測学校数 | 3 |

| 割合 | 100% |

| 学校数 | 10 |

|---|---|

| 計測学校数 | 10 |

| 割合 | 100% |

| 学校数 | 23 |

|---|---|

| 計測学校数 | 23 |

| 割合 | 100% |

| 学校数 | 36 |

|---|---|

| 計測学校数 | 36 |

| 割合 | 100% |

| 学校数 | 3 |

|---|---|

| 計測学校数 | 3 |

| 割合 | 100% |

| 学校数 | 10 |

|---|---|

| 計測学校数 | 10 |

| 割合 | 100% |

| 学校数 | 23 |

|---|---|

| 計測学校数 | 23 |

| 割合 | 100% |

| 学校数 | 36 |

|---|---|

| 計測学校数 | 36 |

| 割合 | 100% |

※令和6年8月に実施したネットワーク速度計測結果を基に算出。

| 学校数 | 3 |

|---|---|

| 確保できている学校数 | 0 |

| 割合 | 0% |

| 学校数 | 10 |

|---|---|

| 確保できている学校数 | 3 |

| 割合 | 30% |

| 学校数 | 23 |

|---|---|

| 確保できている学校数 | 9 |

| 割合 | 39% |

| 学校数 | 36 |

|---|---|

| 確保できている学校数 | 12 |

| 割合 | 33% |

茨城県では、教員が児童・生徒に向き合う時間を確保し、教育の質の向上を図るため、「教員の働き方改革」を推進しており、令和3年4月に「茨城県県立学校の働き方改革のためのガイドライン」を策定し、教員の業務の削減・見直しに取り組んでいる。

校務DXについては、情報伝達の迅速化を図るための「茨城県教育情報ネットワーク(電子メール、掲示板機能等)」の運用、押印を削減するための電子決裁システムの運用、柔軟な働き方を推進するためのテレワークシステムの運用等に取り組んでいる。

2024年6月に、全ての県立学校の教職員を対象に、「校務DXにより改善が図れる業務」を調査した。

調査の結果、以下について、校務 DXにより改善が図られることがわかった。

把握された課題については、「GIGAスクール構想の下での校務DXチェックリスト」による自己点検の結果及び「GIGAスクール構想の下での校務の情報化に関する専門家会議」 の提言を踏まえて、改善に向けた検討が必要である。

把握した課題については、2025年度以降、対策(暫定対応を含む)を検討するとともに、2027年度を目途に、以下の3つの方針で、校務 DX 化を推進することで改善を図る。

以上3つの取組方針によって効率化された校務を「望ましい校務の在り方」とし、課題については改善による効果等を勘案し、優先度付けを行い取り組んでいく。

併せて、教職員への説明会や研修等を通じて、校務 DXに対する理解を深めていく。

また、学校の様々なデータを集約して可視化するダッシュボードをパブリッククラウド上に整備し、「データ連携による学校経営・学習指導・教育政策の高度化」を図る。

以上のようなICTの活用により、一人ひとりに最適化された個別学習と協働的な学びが効果的に一体化した学びを実現していきたい。

以上の総括と課題解決策により、GIGAスクール構想の実現に向けた取組がさらに推進され、児童生徒の学びの質と公平性を向上させることを期待したい。

教員に対する ICT活用研修や ICT支援員の派遣、ICT活用に係るヘルプデスクの運営等を通じ、日頃の授業において、「児童生徒が自分で調べる場面」、「児童生徒が自分の考えをまとめ、発表・表現する場面」、「教職員と児童生徒がやりとりする場面」、「児童生徒同士がやりとりする場面」、「児童生徒が自分の特性や理解度・進度に合わせて課題に取り組む場面」等での積極的な活用を促進していく。

また、通信速度が不十分である学校に対しては、より大容量の回線への切替を行うなど、回線の増強を図っていく。

個別最適な学びでは、個々の学習スタイルや進度に合わせた学習アプリやプログラムを活用し、児童生徒の学習効果を最大化したり、協働的な学びでは、端末を用いて、児童生徒同士や教員との協働的な学習や制作活動を促進し、コミュニケーション能力や協働力を育成したりするなど、促進を図っていく。

1人1台端末やクラウド版授業支援ツールの活用、上記「1人1台端末の積極的活用」の対応等を通じ、学びの保障の観点から「希望する不登校児童生徒への支援」、「希望する児童生徒への端末を活用した教育相談」、「外国人児童生徒に対する学習活動等の支援」、「障害のある児童生徒や病気療養児等、特別な支援を要する児童生徒の実態等に応じた支援」等を促進していく。

1人1台端末の利用環境を計画的に更新・維持しつつ、これらの方策を実施することで、児童生徒の学びの多様性や個別ニーズに応えつつ、安全で質の高い学びの提供を実現していく。

〒310-8588 茨城県水戸市笠原町978番6

電話:029-301-5308

FAX:029-301-5309

メールアドレス:kokyo6@pref.ibaraki.lg.jp