最優秀賞 つくばみらい市立伊奈東小学校

ピア・サポートを中心とした望ましい人間関係づくりの推進~異学年交流活動の取組より~

これまでの課題と活動のねらい

課題の把握と設定状況

本校では、長引くコロナ禍で学校行事の精選が図られ、異学年交流活動も中止を余儀なくされた。児童間の交流が減ったことにより、人間関係が固定化されやすくなり、友達とうまく付き合ったり友達とのトラブルを上手に解決したりすることが苦手な児童が多く見られるようになった。さらに、家庭環境も加わり、ストレスや不安を抱え保健室に来室する児童も多く、心の安定、健康の保持を図ることが必要であると考えた。

そこで、望ましい人間関係づくりのために、仲間同士で支え合い、思いやりのある学校風土の創造を目指すピア・サポートが本校の学級づくり・仲間づくりに有効であると考え、本主題を設定した。

活動のねらい

- ピア・サポートを中心とした学級づくり、仲間づくりを通して望ましい人間関係づくりを進め、児童の心の安定、健康を保持し、楽しく学校生活を送ることができる。

- ピア・サポート講座の学びを活かし、異学年交流活動「ピア学年あったか交流会」を計画・実践できる。

計画と実践の状況

計画

- グランドデザイン

- 伊奈東祭実施計画

- ピア・サポート年間計画・活動記録

実践の状況

トレーニング

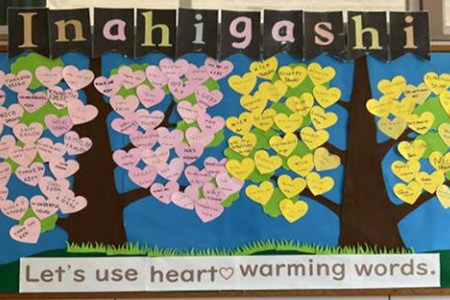

- あったか言葉運動(全学年 本校独自 言葉を整える活動)

児童間のトラブルを少しでも軽減するねらいを持ち、ブレインストーミングで「あったか言葉」を考えることを通して、相手を思いやる言葉遣いについて話し合う機会をつくった。家庭での「あったか言葉」の推進を図るため、保健だより等で保護者にも活動を広め、理解を図った。 - ピア・サポート講座:積極的な話の聴き方(全学年 ピア・サポート:スキルトレーニング)

話を聴く基本姿勢と積極的な話の聴き方として、1~3年生は話の聴き方「あいうえお」、4~6年生は「FELOR(Face Eye-Contact Listen Open Relax)」について学習した。3パターンのロールプレイを通じて上手な話の聴き方を体験し、積極的に話を聴く姿勢の大切さについて学んだ。 - ピア・サポート講座:もめごと(対立)の解決(4~6年生 ピア・サポート:スキルトレーニング)

友達とのもめごと(対立)に対して、助言や命令などを使わずに解決する方法を見出せるように、「アルの法則」や「ピア・メディエーション」等の手法を学習した。台本劇によるケーススタディでの役割演技を通して、児童に体験的に解決法を考えさせた。 - ピア・サポート講座:リーダー養成講座(4~6年生 ピア・サポート:スキルトレーニング 学校グループワークトレーニング)

ピア・サポートスキルトレーニングの学びを生かし、上級生としての適切な態度とリーダーシップを身に付けるために、交流会で担当するグループワークゲームのプランニングを行い、異学年集団における危機対応方法や学校生活に見通しをもつ習慣について学んだ。 - ピア・サポート講座:交流会作法講座(1~3年生 ピア・サポート:スキルトレーニング)

上級生が時間をかけて計画・準備した交流会の場に感謝の気持ちを持って参加できるよう、ピア・サポートスキルトレーニングの学びを活かし、サポートを受ける側の心構えと望ましい態度を作法と捉え、自身の立ち居振る舞いについて考える機会を持った。

活動

- 伊奈東祭 異学年交流活動「ピア学年あったか交流会」(全学年 ピア・サポート:計画・活動・振り返り グループワークゲーム)

学級担任の日々の指導の積み重ねと教職員のサポートや声かけを受け、上級生はスキルトレーニングの学びを活かし、グループワークゲームのプランニングや準備、リハーサルを重ねることで、心にゆとりをもって当日を迎えることができた。サポートを受ける側の下級生も、楽しみな気持ちと心構えをもって参加することができ、誰もが安心して楽しめる、落ち着いた明るさのある交流会を実施できた。

成果と今後の課題

成果

- 「あったか言葉運動」による効果と変化

ブレインストーミングの励行により、ルールある自由な発想・発言がしやすくなった。また、あったか言葉を使ったやさしい言葉かけやあいさつが増え、朗らかで明るい、思いやりのある学校の雰囲気が広がった。保健室では、言葉等によるトラブルやミス・コミュニケーションが誘因と考えられるけがの月平均が、令和5年度の4.0人から、令和6年度(10月末現在)1.7人に減少の傾向が見られた。 - 「ピア・サポート講座(スキルトレーニング)」による効果と変化

学級担任の願いや学級の課題、児童のニーズに対応し、対人関係スキルの習得を進めることができた。中でも、児童間で人間関係の構築や修復に、もめごとの解決スキルを生かす姿が見られるようになった。また、危機対応ブレインストーミングで「想定外を想定内にする」アイデア出しや、プランニング体験による見通しをもつ習慣は、学校生活の様々な場面に応用されるようになった。 - 「異学年交流活動」による効果と変化

上級生一人一人が役割を持ち適切なリーダーシップを発揮し、あたたかなゆとりある態度で下級生に接することができ、下級生の望ましい人間関係のモデルとなることができた。

今後の課題

学校の実態や児童のニーズに応じた教材や活動の開発等、職員研修の充実を図りたい。また、本校の活動の情報発信を工夫し、学校保健委員会や保護者・地域との連携を推進していきたい。