いばらきの文化財

文化財種別

県指定 民俗文化財 無形民俗文化財

中田永代太々神楽

なかだえいたいだいだいかぐら

古河市

当該神楽は、4月の鶴峯(つるがみね)八幡神社(中田)と雀神社(宮前町)それぞれの例大祭、11月の鶴峯八幡神社の祭礼時に奉納されています。五穀豊穣、家内安全、社会の安寧が祈願されたといわれます。県内最古である享保16(1731)年の墨書が記された面や、文化2(1805)年の墨書が記された衣装など、江戸時代以降の面や衣装が数多く残っています。

近世から大正時代初期までは、猿島地域の神官が集まって近隣の神社で奉納していましたが、昭和4(1929)年には中田神楽保存会が結成され、神職だけでなく神社氏子も神楽を習得していきました。その後も時代の変化とともに会員の対象を拡大させつつ、今も伝承保存を図っています。神話を題材とする十二座の演目は、古儀の形態が維持され、今日まで継承されているため、当該地域における太々神楽の形態と伝播を知る上で重要な民俗芸能です。

第三座 那岐那美(なぎなみ)の舞 (写真提供 古河市教育委員会)

第六座 蟇目(ひきめ)の舞 (写真提供 古河市教育委員会)

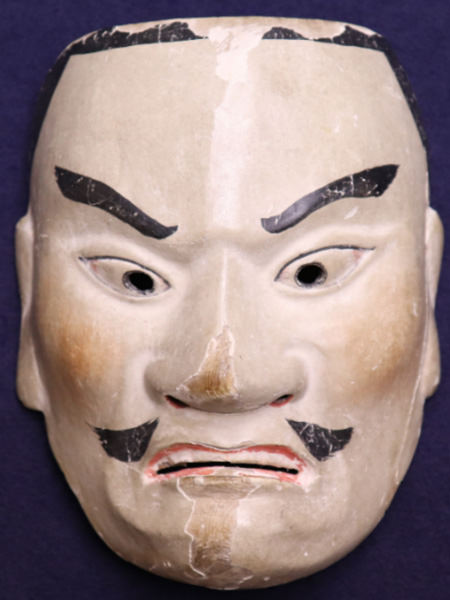

神楽面 蟇目(表) (写真提供 古河市教育委員会)

神楽面 蟇目(裏) 墨書「享保十六亥三月十五日」(1731) (写真提供 古河市教育委員会)

中田永代太々神楽

| 指定年月日 | 令和5年12月28日 |

|---|---|

| 所在地 | 古河市中田1337番地6 |

| 管理者 | 古河神楽保存会 |