いばらきの文化財

文化財種別

県指定 有形文化財 工芸品

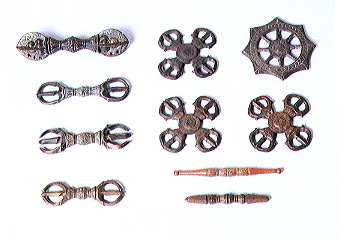

密教法具

みっきょうほうぐ

水戸市

六地蔵寺(ろくじぞうじ)密教法具は、主に灌頂(かんじょう)法具として用いられたと思われ、独鈷杵(どっこしょ)・三鈷杵(さんこしょ)・五鈷杵(ごこしょ)・宝珠杵(ほうじゅしょ)など、心の中の煩悩を打ち破る意味で用いる金剛杵(こんごうしょ)です。転法輪(てんぽうりん)といわれる仏の説法が、衆生(しゅじょう)の迷いを打ち砕く徳になぞらえて使用される輪宝(りんぽう)、修法壇(しゅほうだん)の四方に置いて修法の成就(じょうじゅ)をはかる羯磨(かつま)、無智(むち)の膜を去り、仏心眼を開かしめる意味で用いる金碑(こんべい)などからなっています。

密教法具は一般に鋳銅製ですが、六地蔵寺法具中にはとくに灌頂法具としての特色を示す木製の法具が含まれていることは珍しいことです。

これらは同寺における活発な事相の相承を物語るもので貴重です。制作年代は銅宝珠杵一口が鎌倉時代の品であるほか、大部分は室町時代、一部江戸時代の物を含んでいます。

密教法具

| 数 | 23点 |

|---|---|

| 指定年月日 | 昭和50年3月25日 |

| 所在地 | 水戸市六反田町767-2 |

| 管理者 | 六地蔵寺 |

| 制作時期 | 鎌倉時代~江戸時代 |